In der Zwischenkriegszeit konnten es sich nur sehr wenige Esten leisten, ein Auto zu kaufen und im Alltag zu benutzen. Die meisten der Fahrzeuge waren bei verschiedenen Institutionen und Unternehmen registriert. Eine Ausnahme bildete das kleine Autofahrergewerbe, das sich von den 1920er bis Ende der 1930er Jahre entwickelte. Der wirtschaftliche Aufschwung in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre wirkte sich positiv aus.

Viele Menschen begannen, ein Auto auf Raten zu kaufen und boten zur Rückzahlung des Kredits die Dienste von Taxifahrern an. Selbst die Straßen im Stadtzentrum waren zu dieser Zeit zu eng. Die Autos teilten sie nicht nur mit Fußgängern und zahlreichen Radfahrern, sondern auch mit ihren Hauptkonkurrenten, den Taxifahrern. Erst in den 1930er Jahren verschwanden die Kutscher endgültig von den Straßen der Städte, als sie dem schnell fahrenden Automobil unterlegen waren.

Fußgänger wurden durch schnelle Autos eingeschüchtert

Anfangs war der Autotransport mit vielen Schwierigkeiten behaftet. Die Autos waren oft gebraucht und mussten ständig repariert werden, so dass die meisten Taxifahrer gleichzeitig Mechaniker, Fahrer und Buchhalter für ihr kleines Unternehmen waren.

Fußgänger, die an hohe Geschwindigkeiten nicht gewöhnt waren, wurden von den schnellen Autos eingeschüchtert, und unerfahrene Fahrer fuhren rücksichtslose Manöver. Die Zahl der Unfälle blieb lange Zeit sehr hoch.

Alles muss gezählt werden!

Als die Zahl der Taxis und der Fahrer zunahm, wurden Versuche unternommen, ihren Betrieb zu regeln.

Ende 1922 verpflichtete der Stadtrat von Tallinn die Taxifahrer, mit einem Taxameter ausgestattet zu sein. Dies führte natürlich zu Konfrontationen mit der Gewerkschaft und sogar zu einem Streik der Taxifahrer, die ihr Leben nicht erschweren und ihre Verdienstmöglichkeiten nicht einschränken wollten.

Die Umstellung der bisherigen Tarifberechnung sollte bis 1924 abgeschlossen sein. Die ersten Zähler wurden 1923 in vier Ford-Autos eingebaut, aber die teuren und schweren (etwa 12 Kilo) Geräte fielen schnell aus.

Einige Jahre später zwangen die Behörden alle Taxifahrer, zu einem festen Tarif überzugehen und Zähler einzubauen. Eine Ausnahme bildeten die Motorradtaxis, bei denen das sperrige und schwere Messgerät die Fahrt störte. Einige Handwerker entfernten die Plomben von den Zählern und verstellten sie, so dass ein Kunde manchmal das Drei- oder Vierfache des von den Behörden festgesetzten Tarifs bezahlte. In der Zwischenzeit verpflichteten die Regeln dazu, das Auto sauber zu halten, und in den 1920er Jahren musste der Fahrer sogar einen Anzug tragen.

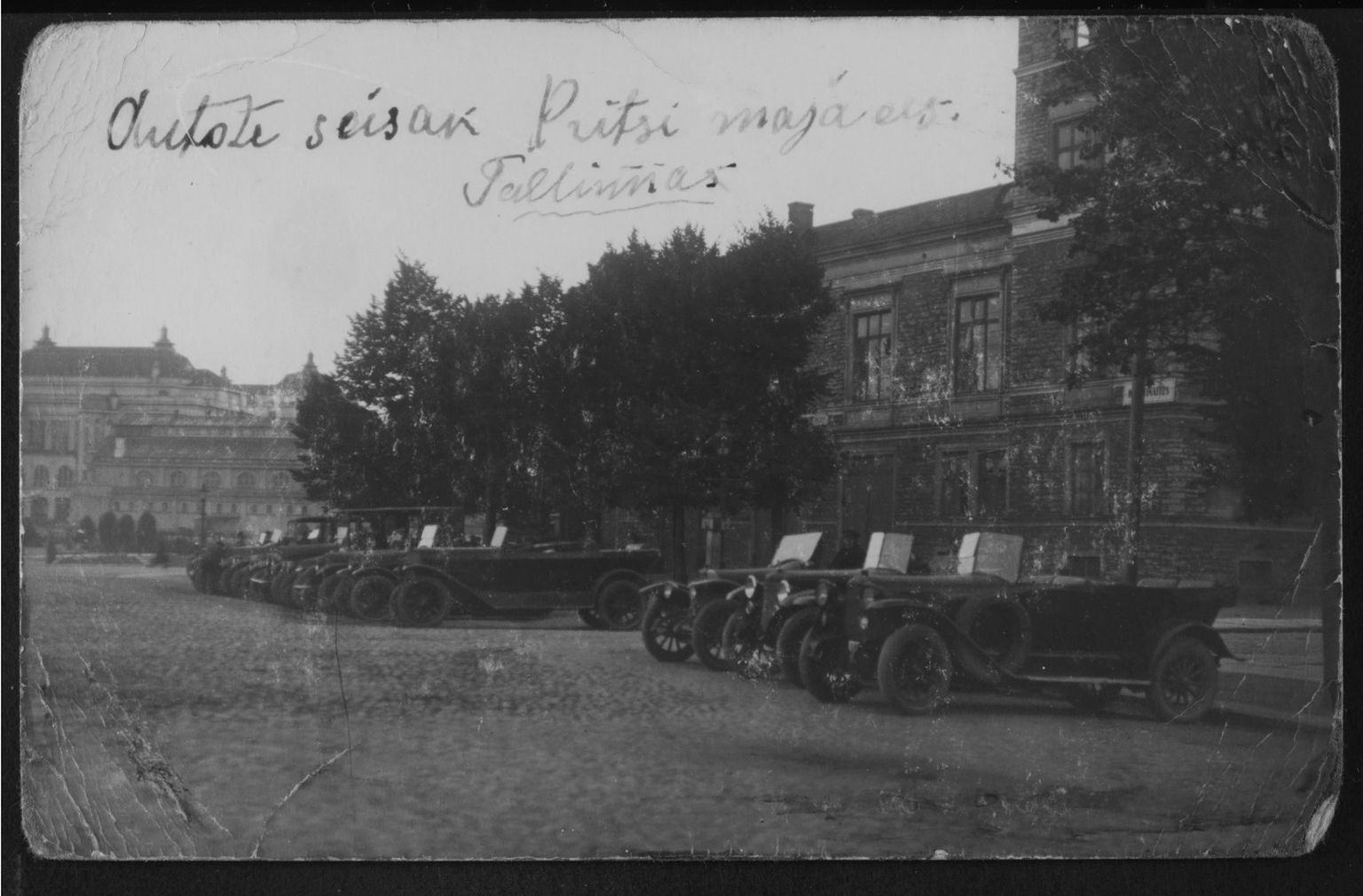

Auch in anderen estnischen Städten gab es Spezialparkplätze für Taxis

Taxis waren immer an den Taxiständen zu finden. In den 1930er Jahren begann der Anteil der Privatfahrzeuge zu wachsen. Es bestand ein Bedarf an Taxistandplätzen, die sich von normalen Parkplätzen unterscheiden. Der erste informelle Parkplatz entstand schon viel früher und befand sich am Viru-Platz in der Nähe des Feuerwehrgebäudes, wo sich heute ein Nachtclub befindet. Die wichtigsten Parkplätze befanden sich auch am Ostseebahnhof, am Kadriorg, am Rathausplatz und am Freiheitsplatz. Die kleineren Stellplätze hatten jeweils ein paar Plätze, während der größte, in der Nähe des Hippodroms, bis zu 50 Taxis aufnehmen konnte.

Auch in anderen Städten wurden von den Gemeinden spezielle Taxistandplätze zugewiesen, doch gab es dort weniger Autos und das Netz dieser Parkplätze war weniger formell. Außerdem konnten Taxis angefordert werden, indem man den Taxifahrer zu Hause anrief. In der ersten Hälfte der 1920er Jahre begann man, öffentliche Telefone an Taxiständen zu installieren, wobei die Kosten für die Installation und den Unterhalt unter den an diesem Standort tätigen Taxifahrern aufgeteilt wurden, und diejenigen, die keinen Beitrag zur gemeinsamen Kasse leisteten, durften das Telefon nicht benutzen. In den 1930er Jahren wurden Telefone leichter zugänglich. Es wurden Regeln festgelegt, wie auf einen Anruf zu reagieren ist – das erste Auto in der Warteschlange würde herauskommen.

Im Laufe der Jahre änderte sich auch das Kundenprofil: In den Anfangsjahren waren Taxis ein Privileg der Wohlhabenden und dienten eher als Bestandteil eines vergnüglichen Zeitvertreibs, wenn es darum ging, einen Urlauber zu einer Trinkhalle zu bringen. Nach und nach erweiterte sich der Kreis der Taxikunden, und die Menschen fuhren immer häufiger geschäftlich. Geschäftsleute, Ärzte, Anwälte und Diplomaten konnten sich eher regelmäßig Taxis leisten. Menschen in einfacheren Verhältnissen griffen in Notfällen (Krankenhaus, Zug usw.) oder bei feierlichen Anlässen (Hochzeiten) auf Taxis zurück.

Entwicklung des Taximarktes

In den späten 1920er Jahren fuhren die Taxifahrer in der Hauptstadt etwa zehn Mal am Tag, und 15 Kunden galten damals als eine sehr gute „Ausbeute“. Die Taxifahrer verdienten besonders gut, wenn Kreuzfahrtschiffe Tallinn anliefen und reiche Touristen eine Rundfahrt durch die Stadt machen wollten. Es gab auch Missbräuche, bei denen sowohl Kunden als auch Taxifahrer direkt betrogen wurden, sowie alle Arten von Plänen, bei denen ein Taxifahrer einen Kunden zu einer bestimmten Taverne brachte und dafür Geld oder eine kostenlose Mahlzeit von der Einrichtung erhielt.

Im Jahr 1940 waren in Estland 3.618 Fahrzeuge zugelassen, davon 830 Taxis. Die meisten befanden sich in Tallinn; in Narva waren es beispielsweise 24 und in Pärnu 34. Zwei Jahrzehnte zuvor gab es etwa 100 Fahrzeuge für das ganze Land. Es ist erwähnenswert, dass sich der Taximarkt in Tallinn viel schneller entwickelt hat als der öffentliche Nahverkehr, aber die Taxis haben sich nie zu einem Massenverkehrsmittel entwickelt, das für alle zugänglich ist. Viele der Probleme, mit denen sich Taxifahrer und ihre Kunden vor fast hundert Jahren konfrontiert sahen – hohe Preise, Betrug, minderwertiger Zustand der Fahrzeuge und mangelnde Sicherheit – sind auch im letzten Jahrhundert aktuell geblieben.

Das Material basiert auf Riho Paramonovs Dissertation „Eesti ühiskonna moderniseerumine avaliku privaattranspordi (voorimees ja takso) näitel, 1900-1940“ (Tallinn University, 2019, 430 Seiten). Quelle: Postimees

Comments